GORLEBEN-CHRONIK

Das Jahr 1984

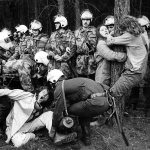

Der erste "Tag X"

Ein Jahr von großer Bedeutung für die Zukunft des Atomprogramms im Wendland, "das Vertrauen hat sehr gelitten". Menschenkette und Wendland-Blockade gegen die WAA-Pläne in Draghan. Unter erheblichem Protest erreicht ein erster Atommülltransport das Fasslager Gorleben.

März

12.03.1984

Quelle: u.a. SPIEGEL, 18.03.1984

19.03.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

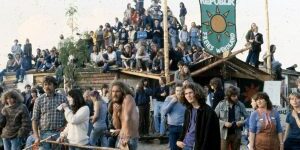

Menschenkette Hitzacker - Clenze

24.03.1984

30.03.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

April

28.04.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

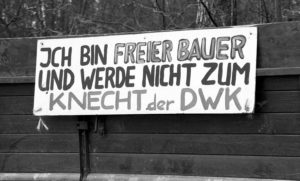

Wendlandblockade

30.04.1984

Mai

19.05.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

Juni

17.06.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

Juli

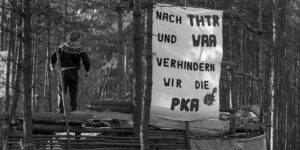

Im Sommer machen "wie in einem Amoklauf" diverse Staatsanwaltschaften Jagd auf die gelben "Tag X"-Plakate. BI- und Parteibüros sowie Druckereien in Hannover, Göttingen, Lüneburg, Lüchow und anderen Städten werden durchsucht, AKW-Gegner*innen im gesamten Bundesgebiet mit Strafverfahren überzogen. Wer dieses Plakat zu Hause hatte oder gar in die Öffentlichkeit hängte, musste mit strafrechtlichen Maßnahmen rechnen. Der Vorwurf: ein angeblicher "Aufruf zur Gewalt". Das Ziel: Nicht nur die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. als Herausgeberin sollte kriminalisiert und damit mundtot gemacht werden.

Martin Mombaur, ehemaliger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz und 1985 Landtagsabgeordneter, übernimmt mit einer Landtagskollegin die alleinige Verantwortung für das Plakat.

28.07.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

August

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

September

25.09.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

Oktober

Tag X

08.10.1984

Am Abend verbreitet sich das Gerücht, dass am Folgetag erneut ein Transport von Stade nach Gorleben stattfinden soll. Zahlreiche Straßenblockaden mit quergestellten Fahrzeugen, Baumstämmen und brennenden Strohballen werden vorbereitet.

09.10.1984

Unter der Lieferung befinden sich falsch deklarierte Fässer aus dem Transnuklear-Skandal. In die als schwachradioaktiv deklarierten Atommüllfässer war illegal hochradioaktives Plutonium beigemischt worden.

Marianne Fritzen, Vorsitzende der BI, 2014 in der Gorleben-Rundschau

10.10.1984

10.10.1984

13.10.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

15.10.1984

Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag

31.10.1984

Die ganze Geschichte:

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

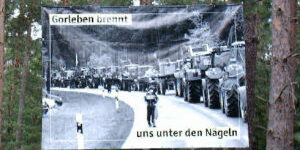

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

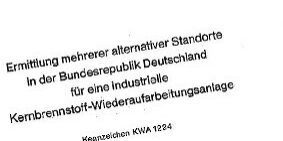

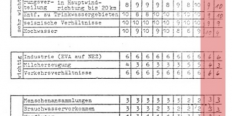

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.