GORLEBEN-CHRONIK

Das Jahr 1975

Großer Waldbrand bei Trebel

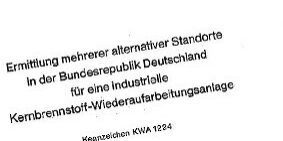

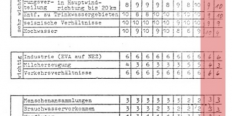

Im August 1975 bricht bei Trebel ein großer Waldbrand aus. Die Bundesregierung geht bei der Standortsuche für ein Nukleares Entsorgungszentrum (NEZ) davon aus, dass mehrere Salzstöcke parallel untersucht werden müssten. Gorleben gehört nicht dazu.

Juli

01.07.1975

Allerdings sagt Schubert auch: "Die KEWA kannte ursprünglich Gorleben, ließ ihn aber heraus". Dies sei mit der Begründung geschehen, Gorleben befinde sich in einem Ferien- und Erholungsgebiet; auch die Nähe zur DDR-Grenze habe eine Rolle gespielt.

August

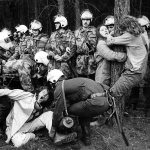

Waldbrand bei Trebel

12.08.1975

Mit Unterstützung der Bundeswehr und den aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nachrückenden Feuerwehren kann die Bedrohung der Ortschaft Trebel abgewendet und das Feuer in den Abendstunden des Tages eingedämmt werden. Bis 22:00 Uhr sind ca. 2.000 Hektar Wald- und Ackerfläche vernichtet.

Als Ursache für den Großbrand kann eindeutig Brandstiftung festgestellt werden. Die Polizei suchte per Anzeige nach dem Brandstifter. Vermutet wurde, dass es ein Mann war, der am 12. August auf der Straße zwischen Gorleben und Gedelitz mit einem orangefarbenen Mofa unterwegs war.

AtomkraftgegnerInnen verdächtigen Jahre später die Atomindustrie, hinter dem Feuer zu stecken. Nur zwei jahre später beschließt nämlich die niedersächsische Landesregierung unter Ernst Albrecht (CDU), auf 12 Quadratkilometern ein gigantisches "Nukleare Entsorgungszentrum" (NEZ) zu errichteten. Geplant sind eine Wiederaufarbeitungsanlage, eine Brennelementefabrik sowie ober- und unterirdische Lagerstätten für die nuklearen Abfälle.

Lilo Wollny, wendland-net.de - Zeitzeugen: Gorleben wird als Atommüll-Standort benannt, 22.02.2009

und für die Giftfabrik braucht es ein leeres Land am Rand.

Die Mafia hat gebetet für ein’ Boden ohne Wert,

der liebe Gott hat das Gebet der Mafia erhört,

sein Feuer hat paar Wälder hinter Gorleben zerstört,

mein Gott, kam der gelegen, dieser Brand …"

Liedermacher Walter Moßmann in "Lied vom Lebensvogel", 1978

Einen Beweis für eine Mittäterschaft durch die Atomindustrie gibt es nicht.

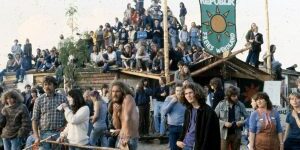

Auf einer durch den Brand entstandenen Lichtung entsteht fünf Jahre später die "Republik Freies Wendland".

Die ganze Geschichte:

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

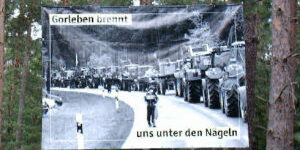

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.