GORLEBEN-CHRONIK

Republik Freies Wendland – Hüttendorf auf 1004

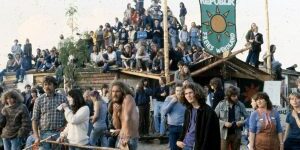

Am 03. Mai 1980, besetzten Tausende Atomkraftgegner ein Waldstück bei Trebel im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Es ist die Geburtsstunde der „Republik Freies Wendland“, die identitätsstiftend für den Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben wurde.

„Das Freundschaftshaus war von Zimmerleuten im Vorfeld vorbereitet worden. Es war sozusagen ein fertiger Bausatz, der nach Erreichen des Bohrplatzes nur noch aufgestellt werden musste. Es war das einzige Haus, das vorgeplant war. Ich glaube, es hatte sein Vorbild in der Platzbesetzung in Wyhl, es sollte zum Versammlungsort und zum Mittelpunkt des entstehenden Hüttendorfes werden“, berichtet Widerstands-Veteranin Lilo Wollny 2010 dem wendland.net

Innerhalb weniger Tage entsteht auf einem trostlosen, weil zuvor abgebrannten Waldstück ein Dorf aus über 100 Hütten. Die geplante Tiefbohrstelle 1004, eine von vielen, mit der der Salzstock Gorleben auf seine Eignung als „Endlager für radioaktive Abfälle“ untersucht werden soll, wird von Atomkraftgegnern aus dem gesamten Bundesgebiet besetzt.

Aus Holz und Lehm entsteht ein phantasievolles Dorf mit allen notwendigen kommunalen Einrichtungen. Willkommen in Utopia: öffentliche Küche, Sauna, ein Freundschaftshaus, Badehütten, Klos, Gewächshäuser, Gärten, Schweineställe, eine Ponyreitanlage für Touristen, ein mit Windenergie betriebener Tiefbrunnen, eine Solar-Warmwasseranlage, ein Klinikum, eine Einreisebehörde mit Passamt – nicht zu vergessen der Wendländische Frisiersalon. Eine perfekte Infrastruktur der in nur wenigen Tagen aus dem Sand gewachsenen neuen Republik, die natürlich auch über ihre eigenen Medien verfügt: vom Turm des besetzten Platzes sendet der republikeigene Sender „Radio Freies Wendland“ auf UKW 101 MHz sein eigenes Programm.

Schlagbäume grenzen die „Republik Freies Wendland“ vom Nachbarland BRD ab. Das Besetzerdorf macht Schlagzeilen. Niemand vermag sich dem Charme und der Faszination dieses selbstbewussten, fröhlichen Zusammenlebens im Dorf entziehen. Gerhard Schröder, damals JUSO-Chef, spricht sich am Ort des Geschehens gegen eine Räumung aus. 2.000 Menschen von überall her machen sich auf nach Gorleben, um das Dorf zu schützen, als sie von der bevorstehenden Räumung hören.

Schlagbäume grenzen die „Republik Freies Wendland“ vom Nachbarland BRD ab. Das Besetzerdorf macht Schlagzeilen. Niemand vermag sich dem Charme und der Faszination dieses selbstbewussten, fröhlichen Zusammenlebens im Dorf entziehen. Gerhard Schröder, damals JUSO-Chef, spricht sich am Ort des Geschehens gegen eine Räumung aus. 2.000 Menschen von überall her machen sich auf nach Gorleben, um das Dorf zu schützen, als sie von der bevorstehenden Räumung hören.

33 Tage dauert dieser Traum von einer autonomen, selbstverwalteten Gesellschaft, der für viele der mehr als 1.000 Dorfbewohner nicht nur ein Kampf gegen Atomenergie und Atomstaat war, sondern auch die gelebte Utopie einer anderen Gemeinschaftsform.

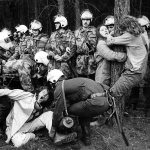

Der Staat antwortet mit Bulldozern, Raupen und „Apocalypse Now“-tauglich geschminkten BGS-und Polizeiaufgeboten und führte den bis dahin größten Einsatz in der Geschichte der Bundesrepublik durch. Die Armada braucht nur wenige Stunden, um alles dem Erdboden gleich zu machen. Im Morgengrauen des 3. Juni 1980 errichten Polizeieinheiten Straßensperren auf allen Zufahrtswegen zum Hüttendorf.

Am 4. Juni 1980 wird das Hüttendorf durch die Staatsgewalt mit schwerem Gerät niedergewalzt.

„Innenminister Gerhard Baum und Bundeskanzler Helmut Schmidt ließen sich in Bonn alle dreißig Minuten vom Lagezentrum der Polizei darüber berichten, wie ihre rund 10 000 Helme starke Truppen bei der Räumung und Planierung vorankamen“, schrieb damals die „taz“, in einer Sonderausgabe Gorleben.

Der Sender des Hüttendorfs ließ die Lüchow-Dannenberger Bevölkerung an ihren Radios zu „Ohrenzeugen“ des Geschehens werden:

„Die Leute, die abgeräumt werden, machen gar nichts und werden trotzdem zusammengetreten. Einer kann sich schon kaum noch rühren. Es ist ein Wunder, dass sich der Rest noch an die Abmachung hält und nicht zurückschlägt, keinen Widerstand leistet.“

Trotz Angst und Wut über die gewalttätigen Übergriffe der Polizei, hielten sich die Platzbesetzer an ihr Konzept, die Republik Freies Wendland gewaltfrei gegen die staatliche Übermacht zu „verteidigen“.

„Turm und Dorf könnt Ihr zerstören, aber nicht unsere Kraft, die es schuf!“, so hieß es auf einem Transparent im Hüttendorf 1004.

Verdammt lange her. Doch der für eine ganze Generation identitätsstiftende Geist der Freien Republik Wendland, hat sich bis in die Auseinandersetzungen um die Atommülltransporte nach Gorleben niedergeschlagen.

Die Forderungen der Platzbesetzer von 1004 sind noch heute aktuell:

Auszug aus der Bekanntmachung – vorzeitige Besitzeinweisung – Mai 1980:

„Durch die bergmännische Erschließung besteht die Gefahr, dass der Salzstock Gorleben als Endlager für radioaktive Abfälle genutzt wird, obwohl er dafür nach international geltenden Kriterien nicht geeignet ist. Da andere Salzstöcke nicht untersucht werden, besteht der begründete Verdacht, dass der gläubigen Bevölkerung mit den Tiefbohrungen nur eine Prüfung des Salzstockes vorgespielt wird. Dies bestätigen auch die nicht eingehaltenen Versprechungen von Politikern, deren Kriterienkatalog bis heute nicht existiert.“

Weitere Informationen:

- Bücher, viele Bilder, Videos oder Tonaufnahmen zu „1004“ sind im Gorleben Archiv vorhanden.

- Bilderserie von Günter Zint – www.umbruch-bildarchiv.de

- Damals im Wendland: Freie Republik Wendland

Die ganze Geschichte:

…und davor – Die Anfänge bis 1972

Die Anfänge: Erste Überlegungen, Atommüll in Salz zu lagern – statt ihn in der Tiefsee zu versenken. Gasexplosion im Salzstock Gorleben-Rambow.

1973

1973 werden die Pläne bekannt, bei Langendorf an der Elbe ein Atomkraftwerk zu bauen. In der Debatte um einen Standort für ein Atommüll-Endlager bzw. die Errichtung eines Entsorgungszentrums spielt Gorleben 1973 offiziell keine Rolle.

1974

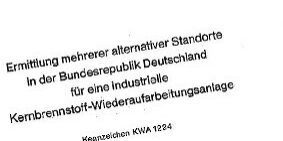

Die Standortsuche für ein Atommülllager beginnt. Das Credo: So lange die Anlage genug Platz hatte und niemanden störte, war alles gut. Der Standort Gorleben hatte damit nichts zu tun.

1975

Im August 1975 bricht bei Trebel ein großer Waldbrand aus. Die Bundesregierung geht bei der Standortsuche für ein Nukleares Entsorgungszentrum (NEZ) davon aus, dass mehrere Salzstöcke parallel untersucht werden müssten. Gorleben gehört nicht dazu.

1976

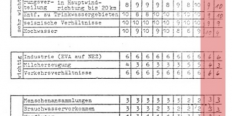

(…) In einer zweiten Version der TÜV-Studie wurde handschriftlich der Standort Gorleben ergänzt und als am besten geeignet befunden. (…)

1977

Die Bedenken sind stark, doch Gorleben wird trotzdem zum Standort für den Bau eines gigantischen „Nuklearen Entsorgungszentrums“ benannt. Daraufhin finden erste Großdemonstrationen statt.

1978

Innerhalb von 5 Tagen sammeln Gorleben-Gegner*innen 800.000 DM, um der DWK beim Kauf weiterer Grundstücke über dem Salzstock Gorleben zuvor zukommen.

1979

Im März 1979 findet der legendäre „Treck nach Hannover“ statt. Nach einer Großdemonstration in der Landeshauptstadt verkündet Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht das Aus für die WAA-Pläne in Gorleben.

1980

Platzbesetzung der Bohrstelle Gorleben 1004 und Gründung der „Republik Freies Wendland“. Die Räumung nach vier Wochen wird zum größten Polizeieinsatz in der Geschichte der BRD.

1981

Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

1982

Baubeginn des Zwischenlagers wird mit Aktionen im Grenzstreifen zur DDR beantwortet, militante Eskalation beim „Tanz auf dem Vulkan“ und immer schlechtere Bohrergebnisse. Plötzlich ist das Wendland mit Dragahn wieder als ein WAA-Standort im Gespräch.

1983

Proteste gegen die Pläne, in Dragahn eine WAA zu errichten. „Gorleben statt Kreta“ und Demos im Grenzgebiet zwischen der DDR und BRD. Das Bundeskabinett unter Helmut Kohl stimmt der „untertägigen Erkundung“ des Salzstocks Gorleben zu.

1984

„Das Vertrauen hat sehr gelitten“: Menschenkette und Wendland-Blockade gegen die WAA-Pläne. Unter erheblichem Protest erreicht ein erster Atommülltransport das Fasslager Gorleben.

1985

Ein erster leerer Probe-Castor erreicht das Wendland. Der erste Kreuzweg führt vom AKW Krümmel nach Gorleben. Nach Anschlägen auf die Bahn werden die Daten von tausenden Gorleben-Gegner*innen von der Polizei gespeichert – und damit eine ganze Szene pauschal kriminalisiert.

1986

Baubeginn im Bergwerk Gorleben. Heftige Auseinandersetzungen um die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf und das AKW Brokdorf. Nach dem GAU von Tschernobyl protestieren zehntausende Menschen gegen die Atomenergie.

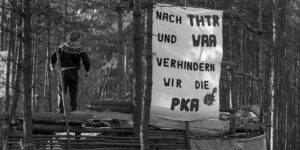

1987

Schwerer Unfall in Schacht 1 des Bergwerks in Gorleben. „Transnuklearskandal“ betrifft auch Atommüll im Zwischenlager, Proteste gegen den Bau der PKA.

1988

Kreuzweg der Schöpfung führt von Wackersdorf nach Gorleben, Schmiergeldskandal, „Wir stellen uns quer“ – Proteste gegen den ersten Probecastor ins Zwischenlager.

1989

Das Aus für die WAA Wackersdorf, Castor-Alarm: erster hochradioaktiver Atommülltransport nach Gorleben wird wenige Stunden vor Abfahrt gerichtlich gestoppt.

1990

„Ein Hauch der Freien Republik Wendland wehte durch den Gorlebener Tann…“, als auf dem Bauplatz der PKA Hütten errichtet werden. Aktivist*innen besetzen im Sommer den Förderturm in Gorleben, zum Jahresende Baustopp und SPD-Versprechen.

1991

Proteste gegen die Anlieferung von Mol-Container, PKA-Bauplatzbesetzung, erneuter „Castor-Alarm“ und nächster Baustopp im Erkundungsbergwerk.

1992

Resolution gegen und eine Mehrzweckhalle für Gorleben, Erweiterung des Zwischenlagers und viel Geld für den Landkreis.

1993

Sitzblockaden gegen Atommüll-Lieferungen, „Wege aus der Gorleben-Salzstock-Sackgasse“, Energiekonsens-Gespräche und hohes Bussgeld gegen Turmbesetzer*innen.

1994

Widerstandscamp „Castornix“ und erhebliche Proteste gegen ersten Castortransport, der wegen technischer Mängel dann abgesagt wird. Weiterbau der PKA per Weisung.

1995

Anschläge auf Bahn & Kran, die Aktion „ausrangiert“ will den ersten Castor empfangen, Bundesumweltministerin Merkel macht den absurden Backpulver-Vergleich & der Baustopp im Bergwerk wird aufgehoben.

1998

Einwendungen gegen die PKA, Castortransport nach Ahaus, Transportestopp nach verstrahlten Behältern, Einstieg in den Atomausstieg und Moratorium im Salzstock.

1999

„Flickschusterei“ um Atomausstieg & AkEnd, Stunkparade nach Berlin und die Ankündigung, dass sich beim nächsten Castor X-tausend Menschen querstellen werden.

2000

Defekte Brücke und unsichere Behälter verhindern Castorlieferung, Atomkonsens „alles Lüge“, denn er sichert den Weiterbetrieb der AKW und Moratorium im Salzstock.

2001

Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2002

25 Jahre nach der Standortbenennung künftig keine Wasserwerfer mehr gegen den Widerstand, Freispruch im Süschendorf-Prozess, Ver-rück-te Dörfer gegen zwölf Castorbehälter, Rechenfehler und ein Abschlussbericht des AKEnd.

2003

Betonklötze für Betonköpfe, „Fest zum Protest“, der Salzstock wird besetzt, der siebte Castor rollt. Atomausstieg: das AKW Stade geht vom Netz – aber die Endlagersuche bleibt weiter unklar.

2004

Schienensitzen ist keine Straftat, das Einkesseln rechtswidrig, Trash People in Gedelitz, eine Veränderungssperre für den Salzstock zemetiert dessen Sonderstellung. Der Castortransport im Herbst verändert alles: Sebastién wird überfahren und stirbt.

2005

25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2006

Geologe Grimmel warnt vor Erdbeben, die CDU kann sich in Gorleben ein Untertagelabor vorstellen. „Wir sind gekommen um zu bleiben“: Castorproteste im Herbst mit einer eigenen „Allgemeinverfügung gegen Atomwirtschaft und Polizeiwillkür“ und ein Offenbarungseid von Umweltminister Sigmar Gabriel.

2007

Der Widerstand feiert 30 Jahre Protest, ein Probecastor im Sommer aber keine „heiße Fracht“ im Herbst, stattdessen Kinderkrebsstudie und G8-Gipfel in Heiligendamm.

2008

Endlager-Symposium & Probebohrungen in Hamburg, absaufende Asse-2, 1 Millionen Jahre Endlager-Sicherheit und ein nächster Castortransport im November.

2009

Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

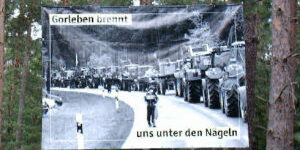

2010

Krümmel-Treck, Ketten-Reaktion, Atomkraft-Schluss!, Castor XXL: die Antwort auf die AKW-Laufzeitverlängerung sind die größten Anti-Atom-Demonstrationen, die es in Deutschland je gab.

2011

Bundesweite Anti-Atom-Proteste nach dem Fukushima-GAU, neuer Atomausstieg, gorleben365 und ein „Rekord-Castor“ – der letzte, der nach Gorleben rollte.

2012

Das „Wendejahr“ mit zahlreichen Werksblockaden unter dem Motto „gorleben365“ und der zentralen Forderung zur Endlagersuche auf der „weißen Landkarte“: Der Fleck Gorleben muss weg!

2013

Mit der „Beluga“ stellt Greenpeace in Gorleben ein Mahnmal auf, der Widerstand läuft Matrathon gegen das neue Standortauswahl-Gesetz.

2014

Die „neue Endlagersuche auf der weißen Landkarte“ beginnt – mit einem dicken Fleck: Gorleben. Immer wieder Proteste gegen die „Atommüllkommission“ der Regierung und tausende Unterschriften gegen weitere Castoren.

2015

Tausende feiern im Sommer an den Atomanlagen, Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht: der „Kessel von Harlingen“ war rechtswidrig.

2016

Für 23 Milliarden Euro entledigen sich die Atomkonzerne dem Atommüll, der ab sofort uns allen „gehört“. Zahlreiche Aktionen an den Atomanlagen gegen die Endlagerpläne der Bundesregierung.

2017

Auch 40 Jahre nach der Standortbenennung ist der Widerstand „lebendig“, Betreiber der Atomanlagen wird der Bund, Castoren auf dem Neckar und letzte Befahrung des Gorleben-Schachts.

2018

Neuer Betreiber will Aus für die PKA, Langzeitlagerung von Castoren rückt in den Fokus, Kritik an der Arbeit des „Nationalen Begleitgremiums“.

2019

30 Jahre Kulturelle Landpartie, 40 Jahre nach dem Treck nach Hannover. Abriss der Schutzmauer um das Bergwerk.

2020

Im „Corona-Jahr“ wird Gorleben Ende September völlig unerwartet aus der weiteren Suche nach einem Atommülllager ausgeschlossen. Nach über 40 Jahren Protestgeschichte ist es vorbei. Im Herbst rollt der erste Castor durch Deutschland, der eigentlich nach Gorleben sollte.

2021

10 Jahre nach Fukushima hat die Corona-Pandemie Deutschland fest im Griff, nur wenige öffentliche Aktionen finden statt. Viel Kritik an Online-Veranstaltungen zur Endlagersuche. Im Sommer der vierte Kreuzweg von Gorleben nach Lützerath. Im Herbst das Versprechen: der Salzstock wird verfüllt.

2022

Das dritte Corona-Jahr beginnt mit einem Schicksalsschlag: völlig unerwartet stirbt Jochen Stay. Mit einem großen Festival feiern Anfang Juni tausende Menschen in Gorleben das Endlager-Aus und den Atomausstieg. Doch zum Jahresende die Ernüchterung: Die AKW-Abschaltung wird verschoben.

2023

Doch kein Atomausstieg zum 31.12.2022 – drei Atomkraftwerke laufen über das Jahr hinaus. Der Protest geht weiter.

2024

Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.